跑者带给人的印象,好像一直是充满活力,健康阳光的,但他们并不都是始终如此。很多跑者开始跑步的初衷,是因为自己状态不太好,想通过运动的方式来改变自己。“糟糕的状态”包括了因为各式各样的压力、打击造成的心灵创伤。

要把自己的梦魇当众剖白并不容易。

好在随着大家对于“精神健康”问题有了更全面的认知以及更科学的了解,我们不再对“心理问题”讳莫如深。但与此同时,我们也发现,罹患心理疾病的人数依然在日渐增长。就在前一段时间,#抑郁症成仅此于癌症的人类第二大杀手#成为了全网热搜的话题,根据国家卫健委疾病预防控制局公布的数据,截至2017年底,全国13.90亿人口中,精神障碍患者达2亿4326万4千人,在我们看的到看不到的地方,有许许多多的人,正在备受心理疾病的折磨。

有大量的研究报告表明,运动——尤其是跑步——对精神健康大有裨益,虽然目前尚未有无可辩驳的证据来证明这一点,但“跑步疗愈心理疾病”的说法已经得到了普遍的认可。2018年发表在《柳叶刀》上的一篇报告,基于对120万美国人的调查后得出结论:爱运动的人拥有更良好的精神状态。英国谢菲尔德大学公共健康教授Elizabeth Goyder也发表论文,讲述了她调查了60000名公园跑者,有69%的人表示规律的周六5公里晨跑让他们的精神状态得到了改善。

这些数字背后代表的,是跑步运动对于跑者们的心理健康带来的终身有益的影响。而有这么三位来自英国跑者,决定勇敢地分享出他们的故事,他们希望自己的经历能够为正处于至暗时刻的其他人,带来一些激励和希望。

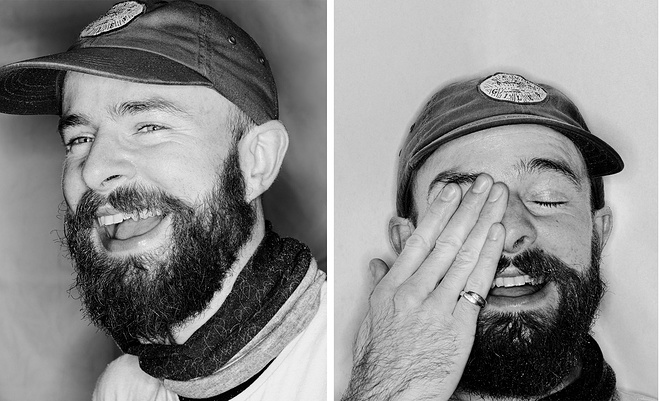

刘易斯·菲尔德豪斯

31岁

痛苦之源:母亲癌症去世

“在我人生的路途上,我一直都在跑跑停停,如果我能对自己诚实一点,那么我会承认,我此前没有真正地享受跑步。直到去年,我才感受到自己与跑步之间的产生了全新的连结。

我是一个全职的音乐人,自小在哈罗盖特长大,曾经在伦敦住了6年。但是在我妈妈得了癌症,情况不佳之后,我觉得搬回老家去照顾她。工作不再是首要的了,我希望自己能够在妈妈身边。于是我在去年的8月份搬回了老家。

在我得知妈妈得病之后,我开始接受一些心理辅导治疗,到现在已经超过了3年。它确实对缓解我的焦虑大有帮助。在我回到老家之后,我想要找更多积极的事情来做,照顾生病的妈妈确实让我感觉有些喘不过气来。我希望能够做点运动,而跑步无疑是最合适的。我又在社交媒体上被一个名叫“早鸟跑团”发布的信息所吸引,他们面向的是大众跑者,正合我意。每个工作日早上的6点-6点半,大家都会聚在一个名叫“The Stray”的公共场所,那里很宽阔。

早鸟跑团的晨跑聚会

在早晨6点早起对于一个音乐人来说并不容易,以前很多时候在这个点,我甚至才刚刚结束演出不久,才没睡多少时间。但我坚持让自己每周3次跟团活动。我喜欢这里没有强制要求的氛围,不管你是想要尽情地跑一跑也好,是想边跑边和人聊聊天也好。

在去年夏天之后,我成了这个跑团的固定成员,随着了解深入,我会和跑团里的其他人讲起我妈妈的病情。这种交流让我能够把自己的思维放在一个正确的方向上,然后打起精神去面对又一个要照顾妈妈的日子,直到她在去年10月份去世为止。几天之后,我重新开始跑步,要让自己从伤痛中走出来。

刘易斯和母亲的合影

我开始意识到当跑步变成一种习惯的时候,它就像是搭房子的过程,过去三年我所做的心理咨询是地基,让我能够去拥抱生命中所有美好的事物,而跑步就是在这个基础上,一点一点地再往上垒。它们加在一块,改变了我观察世界的视角,现在我不像以前那么焦虑了。哪怕是在妈妈过世后不久的那段日子里,跑步也帮助我感觉自己在一个更好的状态。

当我在乡下奔跑时,我会觉得自己被自然所环绕,能深切地感受自我的存在。我能够完全忘我地专注于跑步。我喜欢把注意力汇聚到我的呼吸上,随着我一步步地踏前,融入到同一个节奏中去。那种感觉让我心旷神怡。我确信无疑,跑步推动我从妈妈去世的悲痛中走了出来。

最近我膝盖受了点伤,我才发现跑步在我生活中已经占据了一个那么重要的位置。我极其渴望能够出门去跑步。这是我必须要做的事情之一。在未来,我想要尝试跑着横跨大陆,或者某种能持续长时间的跑步壮举。

我现在喜欢这种单纯就是踏过土地表层,一路向前的感觉,当然,还有这一路跑来我心灵感受到的抚慰。

杰西卡·摩根

26岁

痛苦之源:遭遇性侵

“在19岁那年我遭遇了性侵,在那之后我的世界整个倾塌,沦为废墟。我放弃了学业,逃避所有的现实社交。我只是成天坐在父母的房子里,从不冒险外出。在这个意外来临之前,我是一个非常外向、自信的人。但它就像是我生命中不小心打翻的一个魔瓶,倒出了消沉、沮丧、紧张,多年来我一直在与这些负面情绪对抗。

我一直在吃处方药,会定时做心理咨询,这些年从来没有做过任何一份正式工作。我好几次尝试自杀,其中有一次我已经卧倒在铁轨上,但是幸运地被路人拉了回去,但我觉得这可能是在那段黑暗日子中最糟糕的一天。

2015年,我开始跑步,这是一种哪怕是在学校里我也不曾尝试的事情。在Ins上,我看到了很多人晒出跑步的照片,他们会一起出门,他们都来自同一个叫做“LDN Brunch Club”的跑步俱乐部。我想要让自己重新振作起来,去和外面的世界接触。于是某个周日早晨,我鼓起勇气,去和他们一起跑步。一定程度上我觉得我的情绪在接下去的那一周里变得稳定了许多,我开始对下一次和我的新伙伴们一起周日跑翘首以盼。

LDN的成员们在一起

当我在柏林完成了我人生第一个全马时,我是热泪盈眶地跑过终点,那种感觉不可思议。此前的日子里我感觉人生是虚无的,直到我开始在跑步这件事上设定目标,然后再去实现它们,过程中有无数情绪起伏的时刻。

当我认为自己不够好,开始质疑自己的时候,我会在朋友陪伴下完成又一场比赛,一路享受着欢呼,这是奇妙无比的经历。我渴望在未来继续挑战自我,测试自我。

我发现拥有一个目标真的能让我集中注意力,让我有了强烈的目的性。所以我在2016年参加了中国的长城马拉松。我知道这会是非常艰苦的,无论是从生理上来说还是从心理上来说。为此训练,且最终完成这场比赛的经历,改变了我的人生。我对自己无比认同,竟然可以压制住绝望和焦虑。在此前的很多场合中,这些感觉几乎要置我于死地。但这场比赛让我对自己人生的各方各面刷新了认知,并且有了高度评价。原来我能跑完这42.195公里,原来我可以做到任何的事情——我感觉自己是活生生的,完完整整的一个人。

此后我又完成了两场马拉松以及其他大大小小的比赛。每一次跑过终点线我都有巨大的自我满足感。然后再着眼于下一场。给自己设定目标使我的精神饱满。我随时随地都在跑,经常是沿着绍森德的海滨一路往前,有时候一个人,有时候跟着队伍,也有在室内体育馆里跑步的时候。跑步修复了我破裂的心,所以我也相信我这是我会一直坚持做下去的事情。

我依然在服药,但是有了跑步的配合疗治之后情况已经大不相同。吃药变得有效,它能够让我逃离思绪的束缚。我甚至可以这么说:跑步拯救了我的人生。有的人说,跑步就是在逃离你的问题,但我的感觉更多是积极向的,我更像是朝着我人生中的难题迎面跑过去,去与它们正面交锋。

是跑步,把我塑造成了今天的这副模样。”

史蒂夫·立奔

58岁

痛苦之源:咽喉癌手术

“两年前我遇到了人生的大浪,我在脖子发现了一个肿块,随后我被送进医院,在那里医生告诉我,我有咽喉癌。诊断和预后的情况都非常糟。我向来乐观,但这确实给了我沉重的一击。

2018年的5月份,我接受了治疗,肿块被摧毁,随后紧接着的是6周的放疗和化疗。这对我造成的身体伤害是一目了然的,6周的时间里我瘦了整整16公斤,所有的肌肉都消失了。在精神层面上,我也变得十分萎靡。在治疗期间我不得不乖乖待在病房里,因为我的免疫系统遭受了巨大的打击,变得十分脆弱。我变成了一个幽居的隐士,无比消沉,日日在谷底徘徊。有很多次,我感觉自己找不到继续前进的动力。我记得我的女儿杰西卡有一点这么对我说:“爸爸,你变得不像你了。”这是真的。无论对我,对我的家庭,还是对我的妻子吉娜来说,这都是一场劫难。

2019开年后,我决心要把自己从深渊中拉出来。我得到了心理咨询的机会但是我并不想沿着这条走,因为我有自己的宗教信仰。我认识一个叫做杰基·尤登的人,他是本地的一个跑者,创立了一个叫做“跑步空间”的团队。我从未和跑步有过关联,最开始我只是单纯地觉得开始跑步会对我有所帮助。

我自然是紧张的,带着这种情绪去到了跑团会面的咖啡厅。我听到了他们跑步结束之后传来的阵阵笑声。那种支持的力量几乎伸手可触及,我感觉自己急切地想要加入他们。我先参加了一节从走到跑的课,然后就这样,从慢走开始慢跑,再慢慢地把速度加上去。很快我就能一周3跑,独立完成。去年春天,我参加了黑斯廷斯半马。

许多“跑步空间”的成员都有不同程度的精神疾病,其中不乏有尝试过自杀者,也有的人是身边挚爱至亲遭受病痛,连带自己也被压力击溃。我们彼此分享着各自的故事,互相给对方非常多精神上的支持。一开始,聊天是我在团队里最喜欢做的事情,跑步只能排第二。重新恢复社交的感觉消除了我的不安。但是我跑得越多,我就越能够感觉到我的精神状态在一天天得到改善。而跑步无疑就是解开枷锁的那把钥匙。

我们一同开始,一同结束,也就是说跑在前头的人会在完成自己的训练量之后,再度回归到队伍里,陪伴后面的队友们跑完全程。更深层次上,这个举止意味着:我们互相支持,不离不弃。

医生在复查的时候确认癌症已经消失了,更让他吃惊的是我恢复的速度。他们问询原因,我回答道“跑步空间”,他们又被惊到了。我确信,如果是按计划吃药,接受咨询,我一定不会那么快就走出心理的阴影。我确信,是和团队一起跑步创造了奇迹。”

在黑暗中徘徊着的人,不辨方向,彻日绝望,跑步让他们动起来,不再踟蹰不前。坚持跑下去,幽暗隧道已穿越,眼前晴天白日,一片光亮。